BLOGスタッフブログ

有機則と特化則について

WRITER:SOUMU

皆さん、こんにちは!!総務部女子です!!

桜満開ですよねー🌸

花見でもゆっくりしたいところですが、、、、

そんな時間はわたしにはないのです、、、、

家では毎日反復横跳びをする勢いで、動き回る毎日です✨

皆さん、新生活を送られている方も沢山いるのではないでしょうか。

気合い入れていきましょう!!!!

さて、今回は表題にもあるように有機則と特化則についてです。

皆さんはご存知でしょうか?

【有機則】

有機溶剤による健康被害を防ぐために定められた「有機溶剤中毒予防規則」の通称です。

厚生労働省が労働安全衛生法に基づいて定めた省令で、有機溶剤の安全基準や取り扱い方法などが定められています。

~代表的な有機則対象物質~

・アセトン ・イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

・イソブチルアルコール ・エチルエーテル

・イソプロピルアルコール ・エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)

・エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)

【特化則】

特定化学物質による健康被害を防ぐことを目的とした規則です。対象物質は、その

危険性に応じて「第1類物質」「第2類物質」「第3類物質」の3つに分類されていま

す。

~代表的な特化則対象物質~

・エチルベンゼン ・クロロホルム ・ベリリウム

物質の分類:1.第1類物質:製造に許可が必要な物質。

これらの物質は、極めて危険性が高いため、製造や取り扱いに厳格な管理が求められます。

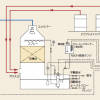

2.第2類物質:発散源対策が必要な物質。

これらの物質は取り扱い時に発生する有害物質の拡散を防ぐために適切な対策が求められます。

3.第3類物質:大量漏洩の防止措置が求められる物質。

これらの物質は、大量に漏洩した場合に深刻な健康被害を引き起こす可能性があるため、適切な防止策が必要です。

簡単に言うと、有機則は日常的に使われる有機溶剤に関する規則で、主に作業環境や作業者の健康を守るための対策が求められます。

一方、特化則は危険性の高い化学物質に対する規制で、物質ごとに製造許可や発散源対策、漏洩防止措置など、

より厳格な管理が必要なようなようですね。

頭がこんがらがりそうですが、、、、、、続けますね(⌒∇⌒)

化学物質には非常に危険なものが多く、それぞれに対してしっかりとした規則や対策が定められています。

安全性を確保するためには、取り扱う物質ごとに適切な管理が必要ですね。

例えば、発がん性や毒性の強い物質は、規制が厳しく、取り扱う際には専門的な知識や設備が求められます。これらの規則が守られることで

作業者や周囲の人々の安全を守ることができるんです。

企業や施設では、こうした規則に基づいた安全衛生管理が重要であり、事故を未然に防ぐためにも、

日々の点検や教育が大切になりますね。

ドラフトチャンバーを使用しているみなさま!!

安全、安心、安定を第一に考え、定期的なメンテナンスを是非実施しましょう!!!

【関連ブログ】

局所排気装置は定期点検が義務付けられています

定期的なメンテナンスされていますか?

お問合せ等がございましたら、お気軽にお申し付けください。

インスタも毎日更新しておりますので、チェックしてくださいね。

次回もお楽しみに!!

総務部女子✌

RELATED POST関連記事

CATEGORY

NEW ENTRY

- その他研究設備・実験設備のことなら

お気軽にご相談ください。

全国納入実績多数あり、

お打ち合わせ・ご相談は無料です。 -

<お電話でのお問い合わせ>048-422-0156

月〜金/9:00〜17:30

土日祝日除く

GO GREENSustainability,Respect For The Future

「持続可能な未来へ」

私たちはサステナビリティという原則を大切にしています。

持続可能性は私たちの日常のオペレーションの全てにつながっており、

環境に対する配慮と経済的にも持続可能であること、社会的な責任を意識し、

そのバランスを考えた「ものづくり」をおこなっています。