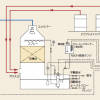

湿式スクラバーの薬液のpH値を自動管理できます!

湿式スクラバー(排ガス洗浄装置)はドラフトチャンバー内より排出される有毒ガスを

中和液と接触させることで中和処理後、大気へ排出させる設備です。

今回はそのスクラバー内で噴霧させる「中和液」を管理する

「 pH自動薬液注入装置 」をご紹介いたします。

pH自動薬液注入装置とは、

その名前の通り「薬液のpH値を制御盤なしで自動管理する装置」です。

薬液のpH値が変動してしまいますと、ドラフトチャンバー庫内で行われる

研究や作業で排出される有毒ガスの中和処理が不十分になり、除去効率が低下してしまいます。

そのため、薬液のpH値の管理は安全にドラフトチャンバーやスクラバーを使用して頂く上で

とても重要なのですが、

普段ドラフトチャンバーやスクラバーをご使用になられる方からは

薬液のメンテナンスに時間がとられてしまったり、時には忘れてしまうという声がありました。

このpH自動薬液注入装置は

そのような日常業務の負担軽減・環境保全の貢献に役立てられます。

また、薬液レベルの低下を検知いたしますとフロートセンサーより出力され

パトライトで警報される仕組みとなっております。

設置場所が屋外であっても、室内にパトライトおよびブザー警報する設備も備えておりますので、安心してご利用いただけます。

「研究に関わる設備は安全が第一」

TAKASHOはお客様が安心して製品をご使用いただけるようお約束いたします。

ドラフトチャンバーやスクラバーのメンテナンス時に

pH自動薬液注入装置のメンテナンス作業も行っております。

ご利用のスクラバーの薬液のpH値は日々確認されていますでしょうか。

お客様のご不安やご心配・疑問にお答えいたします。

気になることがございましたら、当社へお気軽にご相談ください。

本社・戸田工場 〒335-0035

埼玉県戸田市笹目南町38-10

TEL 048-422-0156

FAX 048-421-2913

皆さんこんにちは、総務部女子です。

連日暑い日々が続いていますよね。早くこのジメジメ感から脱出したいわたしです。

でも子供たちにとってはこれからの夏休み、沢山の楽しいことが待っていますね。

プールにBBQ、キャンプと大イベントがお待ちかね。世の中のお父さん、お母さん!!

今年も可愛い可愛い子供たちの為に、動きまくりましょうね!!

さてさて、今回は表題にもありますが、、、、

MBTIをご存知でしょうか?

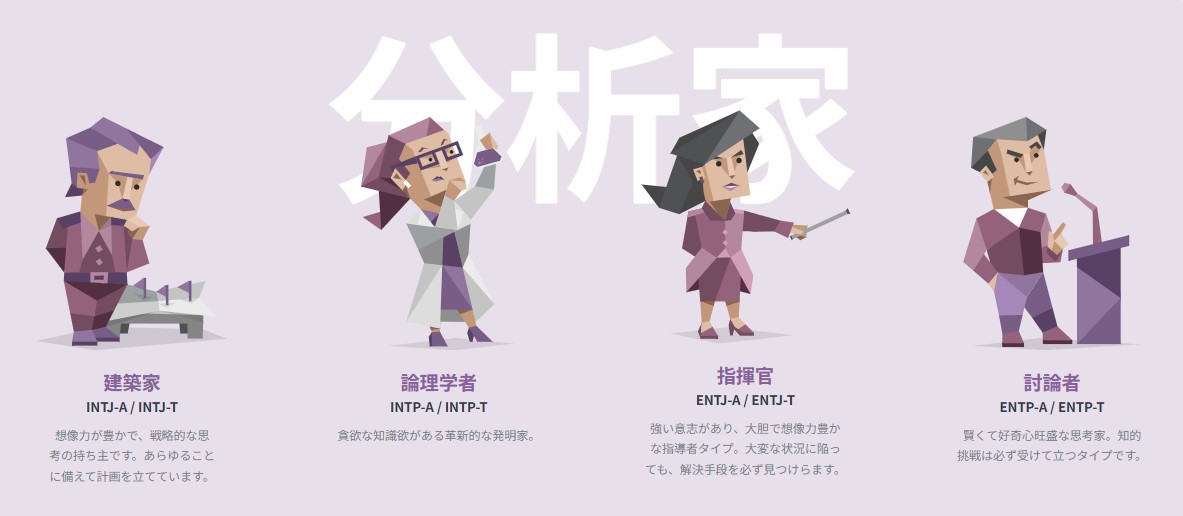

MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)は、性格タイプを16種類に分類する心理学的性格診断です。

TAKASHOでは全従業員に診断をしてもらっています!!

分析家タイプ(Analysts)

論理的、戦略的、知的好奇心が強い、独立志向、枠にとらわれない

○INTJ (建築家) …戦略家タイプ、分析力あり

○INTP (論理学者) …知識欲旺盛、客観性重視

○ENTJ (指揮官) …組織のリーダー、戦略家

○ENTP (討論者) …発想力豊かで議論好き

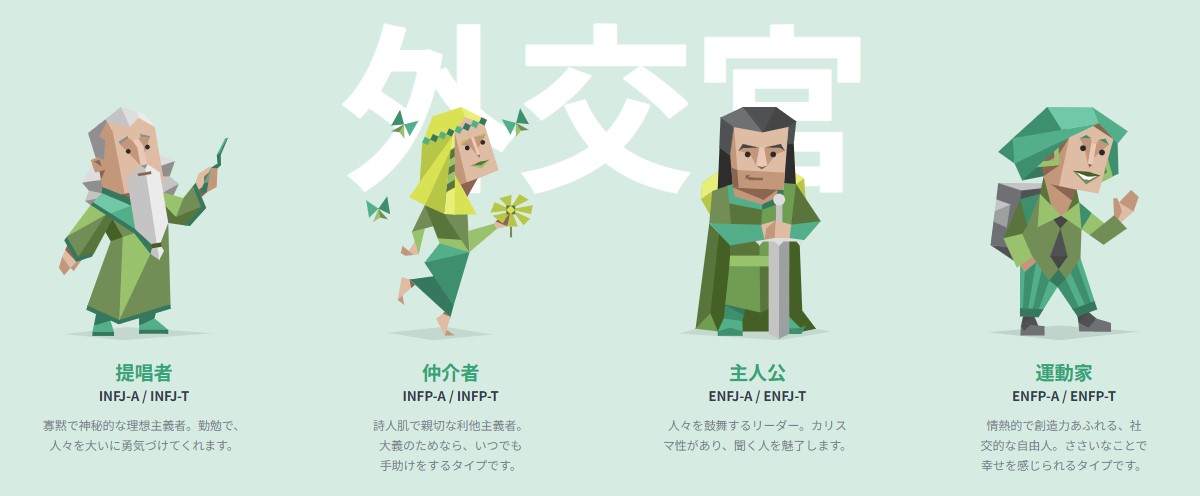

外交官タイプ (Diplomats)

理想主義、人への共感、価値観重視、調和を大切にする、未来志向

○INFJ (提唱者) …静かで理想主義、ビジョン重視

○INFP (仲介者) …理想家で情熱的、内面重視

○ENFJ (主人公) …カリスマ性、他者の成長を支援

○ENFP (運動家) …好奇心旺盛、熱意があり社交的

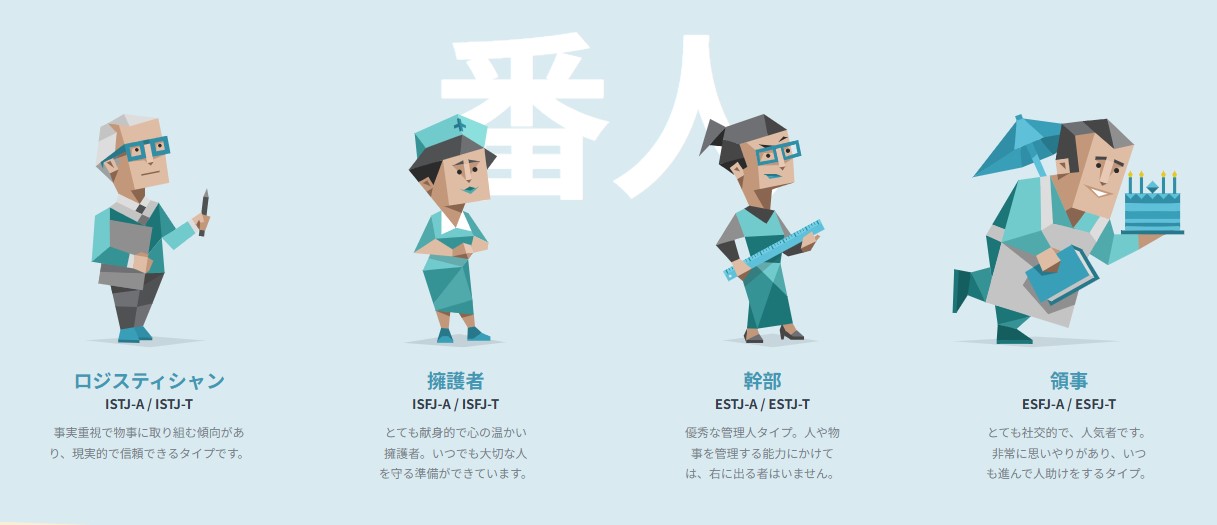

番人(Sentinels)

真面目・責任感が強い・ルール重視・安定志向・実務に強い

○ISTJ (管理者) …真面目で責任感が強い

○ISFJ (擁護者) …思いやりがあり献身的

○ESTJ (幹部) …現実的で管理能力に優れる

○ESFJ (領事) …面倒見がよく社交的、調和重視

探検家(Explorers)

柔軟・行動力がある・感覚に敏感・現場対応力・今を生きるプロ

○ISTP (巨匠) …実用的・論理的・冷静

○ISFP (冒険家) …柔和で自由人、美的感覚あり

○ESTP (起業家) …行動派、社交的で現実主義

○ESFP (エンターテイナー) …明るく人を楽しませる天才

みなさんはどのタイプでしたか?

まだ、診断していない方はぜひ80問耐えて頑張ってみてください!!

↑ ↑ ↑

診断はこちらよりぜひぜひどうぞ!!!!

相手を知ることで、自分自身を見つめ直すことができるいい機会かもしれませんね。

そして、よりよい関係を築くことができる。私はそう信じています。

総務部女子より

性格診断やっていますか?~類人猿診断~

こんにちは!

今回は、当社が経済産業省より「事業継続力強化計画(BCP強化計画)」の認定を取得した背景や目的、

そして企業にもたらすメリットについて詳しくご紹介したいと思います。

事業継続力強化計画とは?

「事業継続力強化計画」とは、地震や台風、感染症など、企業活動に影響を及ぼすさまざまなリスクに対して

被害を最小限に抑え、いち早く事業を再開するための準備を整えている企業が、経済産業大臣の認定を受けることができる制度です。

この制度は、2019年に施行された「中小企業強靱化法」に基づき、中小企業が災害に強い体制を整え

地域経済の持続的発展に貢献することを目的としています。

取得の背景 〜私たちが直面した課題〜

当社では、研究実験設備や環境装置などの製造・施工・保守を通じて、大学・研究機関・企業研究所の

お客様に安心・安全な研究環境を提供してきました。

しかし、私たちの製品・サービスは高度なカスタマイズ性や短納期対応力が求められる分、

自然災害やサプライチェーンの混乱が起きた場合、大きな影響を受ける可能性があります。

特に近年は以下のような課題が浮き彫りになってきました。

・大規模地震による工場・倉庫機能の停止リスク

・感染症の拡大によるスタッフ不足や物流の混乱

・台風による設備・資材の損傷

・サプライヤーの生産停止による納期遅延

・顧客への連絡体制の不備

こうした背景を踏まえ、お客様に対する納期責任の遂行と、企業としての信頼性の向上を図るため、

事業継続力強化計画の策定と認定取得に至りました。

計画の策定で見えてきた「守るべき価値」

計画策定にあたって、下記のような項目を明確にしました。

・社員の安全(避難体制・安否確認)

・重要業務の継続(設計・製造・出荷業務)

・顧客対応体制の維持(納期回答、代替提案)

・工場・倉庫の早期復旧 資材供給ルートの確保と代替調達先の明示

事業継続力とは単なる“災害対策”ではなく、企業の存在価値を非常時にこそ証明する仕組みだということに気づきました

取得のメリットとは?(お客様・社内・社会への効果)

1. お客様からの信頼性向上

私たちのようなBtoB企業にとって、納期の確実性や供給の安定性は信用そのものです。

認定取得は、以下のようなお客様の不安を和らげることにつながります。

・「災害時でも対応してもらえるのか?」

・「カスタマイズ製品の納期は守られるのか?」

・「復旧までどれくらいかかるのか?」

こうした不安に対して、明文化された計画と備えがあることを示すことで、大手研究機関や公的機関との取引でも有利に働きます。

2. 社員の意識改革と組織力の強化

-

安否確認フローの整備

-

緊急時の代替拠点の認識

-

テレワーク環境の整備

これらは日常業務でも役立つ改善につながり、企業のレジリエンス(しなやかな強さ)向上にも寄与しています。

3. 補助金申請や公共入札での優遇

事業継続力強化計画を取得していると、一部の補助金申請で加点評価を受けることができます。

具体例:

-

ものづくり補助金

-

事業再構築補助金

-

地方自治体のBCP支援制度

また、公共案件や大学の設備導入案件においても、BCP体制の有無が評価対象になるケースが増えており、他社との差別化にもつながります。

4. サプライチェーンの一翼を担う責任

私たちは単に製品を供給する企業ではなく、お客様の研究・開発の「一部」として機能しています。

だからこそ、供給責任を果たすことは社会的責任でもあると考えています。

BCPの体制を整えていることは、取引先のリスク管理にも貢献でき、サプライチェーン全体の安定化にも寄与します。

認定取得は「ゴール」ではなく「スタート」

私たちは、事業継続力強化計画の認定を単なる資格取得ではなく、企業の体質強化の第一歩と捉えています。

今後も毎年の見直しと訓練の実施を通じて、実効性のあるBCPへと進化させていきます。

また、BCPの取り組みを通じて、社内の意識・行動・制度すべてにおいて、より強く、柔軟な企業体へと成長していきたいと考えています。

まとめ|「備えがある企業」は、選ばれる

災害は避けられません。しかし、その影響を最小限に抑え、早期復旧できる力は「備え」によって生まれます。

そして、この「備え」が、顧客や取引先、社会から選ばれる企業であるための重要な基盤になると私たちは信じています。

今後も当社は、お客様にとって「安心して任せられるパートナー」であり続けるために、あらゆる角度から企業の強靭化を進めてまいります。

↓詳細を確認されたい方は下記リンクよりアクセスをお願いします。↓

標準型ドラフトチャンバーの前面戸は上下に動くタイプですが、

ご利用のドラフトチャンバーの扉の動きに違和感はございませんか?

ドラフトチャンバーの前面戸はバランスウェイト式といった方法で

ワイヤーを利用して前面戸を動かしています。

ワイヤーはドラフトチャンバー庫内で利用する薬品の影響や経年劣化によりどんどんと傷んでいきます。

このように毛羽だったワイヤーは切れる恐れがあり、とても危険な状態です。

ドラフトチャンバーは労働安全衛生法に定められている通り、定期自主点検を実施する必要があります。

ドラフトチャンバーの前面戸の検査では、開閉操作による異音のチェックや左右のバランス、扉の重さなどを確認しております。

その時にワイヤーの錆や摩耗状況も同時に検査しております。

このように毎年の定期検査の際にドラフトチャンバー前面戸滑車部にグリスをさすことが

ご利用者の安全と製品の性能を守るうえでとても大切です。

当社では定期自主点検支援サービスを実施しております。

必要に応じてドラフトチャンバーのワイヤー交換など、消耗品の交換をご提案しております。

ご利用のドラフトチャンバーで不具合を感じた際には、

そのまま見過ごさずに下記より一度当社へご相談ください。

【関連ブログ】

局所排気装置は定期点検が義務付けられています

その局所排気装置、フードの吸引不足ではないですか?

みなさん、こんにちは!

総務部のNです!

今回は塩ビについてお話ししたいと思います!

ドラフトチャンバーの本体材質は、次の3種類からお選び頂けます!

• 塩ビ

• スチール

• ステンレス

今回は、その中の塩ビに注目して、その構造や性質、特徴について説明していきます!

1.塩ビの概要

「塩ビ」とは、「塩化ビニル」の略で、正式にはポリ塩化ビニル(PVC:Polyvinyl Chloride)といいます。

これはプラスチックの一種で、主に石油と塩素から作られています。

プラスチックといえば、ペットボトルやビニール袋などを思い浮かべるかもしれませんが、

塩ビはそれらとは少し性質が違います。

柔らかくすることも硬くすることもできる、とても便利な素材です。

2.塩ビの分子式と構造

化学的には、塩ビは「塩化ビニルモノマー(CH2=CHCl)」という分子が

何百個もつながってできた高分子化合物(ポリマー)です。

その構造は以下のような感じです。

- モノマー(基本の単位) → CH₂=CHCl(塩化ビニル)

- これが繰り返しつながると → ―CH₂―CHCl―CH₂―CHCl―… という形になります。

この構造により、塩ビは強くて安定した性質を持つようになります。

また、加工しやすく、いろいろな形に変えることができるのもこの構造のおかげです。

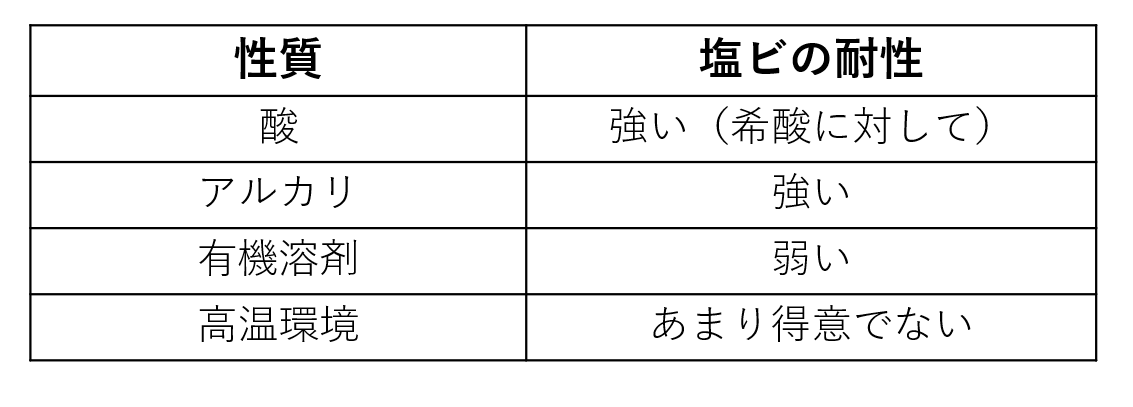

3.塩ビの性質

塩ビ(ポリ塩化ビニル、PVC)は酸やアルカリに対して比較的強い性質を持っています。

塩ビの分子構造には、塩素(Cl)が含まれており、これが分子全体を化学的に安定な状態にしています。

そのため、以下のような化学薬品に対して耐性があります。

- 希硫酸、塩酸、硝酸などの酸

- 水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)などのアルカリ

この性質のおかげで、塩ビは化学工場の配管や薬品タンクなどにもよく使われています。

塩ビは酸やアルカリに強いですが、高温の環境では劣化することもあります。

また、有機溶剤(アセトンやベンゼンなど)には弱いため、そういった薬品が使われる環境には適していません。

塩ビは一般的な酸やアルカリに対してはとても強く、腐食の心配が少ないため、化学薬品を扱う現場でも安心して使える素材ですね!

4.塩ビの特徴

塩ビには、次のような特徴があります。

・耐久性が高い

紫外線や雨風に強く、長持ちします。そのため、屋外で使う製品にぴったりです。

・電気を通さない

電気を通しにくい性質があるため、電線のカバーや配線資材にも使われます。

・燃えにくい

他のプラスチックに比べて燃えにくく、安全性が高いです。

・加工がしやすい

柔らかくも硬くもできるので、ホースのように柔らかい製品にも、水道管のように硬い製品にも使えます。

まとめ

今回は、塩ビの構造や性質について簡単にご紹介しました。

弊社では、塩ビ製のドラフトチャンバー、スクラバー、流し台なども取り扱っております。

塩ビ製の製品についても、ぜひチェックしてみてください!

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

以上、総務部のNでした!

〈関連ブログ〉

ドラフトチャンバーに最適な材質選び~本体~

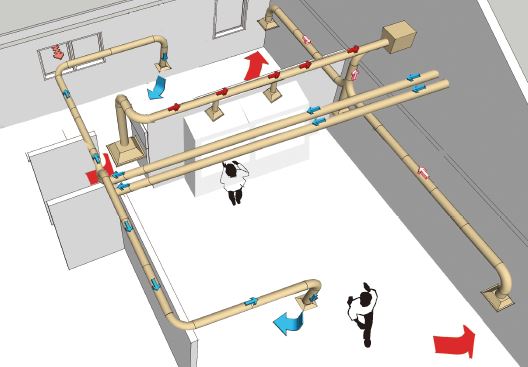

局所排気装置を導入される際

見落としがちなものとしてダクト工事が挙げられます。

装置に対しては

性能や種類をたくさん見て考えられる方が多い一方で

ダクトについてはどうしても後回しにされやすいですよね。

装置を長く高い機能性のまま利用されるには

きちんと考えてほしいことの1つです。

後から「なんだか思っていたのと違う」という事になりかねないためにも

ダクト工事を行う際、何に気を付けているかご説明します。

1つめ、ダクトは最短距離

ダクトは最短距離となるように計画します。

ダクトは、長さ、曲がりをそろえ、

分岐を行なう場合はできるだけ機器本体に近い位置で分岐をとることが

風量バランスを考える上で最も大切です。

ダクト口径については、圧力損失を少なくするため、

ダクト総長を短くする、曲がり(エルボ)を減らすなどの配慮が必要です。

2つめ、ダクトの抵抗損失に注意

ダクト内では空気の流れを妨げるような抵抗力が発生し、圧力損失が生じます。

また、給排気口、分岐、曲がりなどは、大きな抵抗力が発生しますので

ダクトの抵抗損失は、できるだけ同じになることが望ましいといえます。

抵抗損失を考慮してゾーニング、ダクトルート、ダクトサイズを

設定する必要があります。

3つめ、無理なダクト接続は禁物

1つめでダクトは最短距離が大事と書きましたが

いくら最短距離といっても無理なダクト接続は禁物です。

ダクト内では空気の流れを妨げるような抵抗力が発生し、

圧力損失が生じてしまうためです。

また、給排気口、分岐、曲がりなどは、大きな抵抗力が発生し、

送風動力が増加しエネルギーの無駄が発生してしまいます。

4つめ、ダクトの騒音防止

ダクトは何の対策もせずに設置すると

内部の風洞やダクト自体が振動し、音をよく伝えてしまいます。

研究環境最適化計画を謳う当社としては

騒音なんてもってのほかです!

ダクト板の振動は、補強材などでしっかりと防止することで騒音を防ぎます。

また、送風機やダンパで発生する伝播音は、消音器を用いることで

快適に過ごすことができます。

最後の5つめは、メンテナンスのことも考える!

ダクトも長年使用すれば必ずメンテナンスが必要になります。

もちろん装置も同様ですね。

メンテナンスの邪魔にならない位置にダクトを配置することも

大事な計画の一つです。

窮屈な配管は避け、

ゆとりをもった配管工を行う事が大切です。

以上、いかがでしたでしょうか?

スクラバーやドラフトチャンバーなど

装置を導入される場合はダクト工事のことも

頭にいれていただけると快適な実験環境をつくることができると思います。

もちろんタカショウでは

ダクト工事をはじめとして様々なニーズをお持ちの方の

もっともよい実験環境づくりをお手伝いいたします。

気になることがあれば

お気軽にご相談くださいね!

こんにちは!

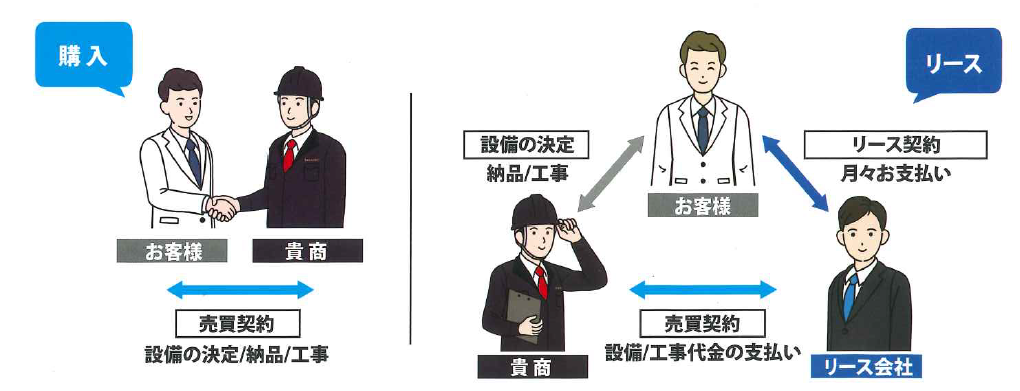

今回ご紹介する内容はリースについてです。

TAKASHOでは従来の「購入」に加え、「リース(ファイナンスリース)」をご用意しています。

ご利用の用途や年数、導入予算などによって、最適な方法を選択して、

効率よく設備投資が行えます。

そもそもファイナンスリースってなに?

ファイナンスリースとはお客様が希望される設備をお客様に代わってリース会社が購入しそれをお客様に貸し出す賃貸借契約です。

原則中途解約は不可です。 リース期間中に月々リース料としてお支払いいただきます。

(※リースを利用される際はリース会社の事前審査が必要になります)

(※工事費についてはリース会社との打ち合わせが必要になります。 ご希望に沿えない可能性がありますのであらかじめご了承下さい。 )

ファイナンスリースのメリット7選!

1.工事をリース費用に含む事が可能なので初期費用の心配がありません。

(※工事費についてはリース会社との打ち合わせが必要になります。 ご希望に沿えない可能性がありますのであらかじめご了承下さい。 )

2.少額で設備の導入ができる

(予算枠にとらわれず設備の導入が可能です)

3.資金調達の多様化

(金融機関からの借入枠が減りません)

4.リース料を経費にでき、事務負担の軽減

(月額料金が一定でコスト把握が簡単)

5.投資コストの平準化ができます

(金利変動リスクも回避。 キャッシュフローも安定)

6.機械設備の陳腐化リスクを軽減

(耐用年数にかかわらず、リース期間を自由に設定)

7.リース契約終了後も再リース契約でさらに、お安くご利用いただけます。

税務上は全額経費計上できるリースがおすすめ!

さらに、リース契約の魅力は、「資金があまりない」「導入に費用を掛けたくない」など、初期費用を安く抑えて導入したい方におすすめです!

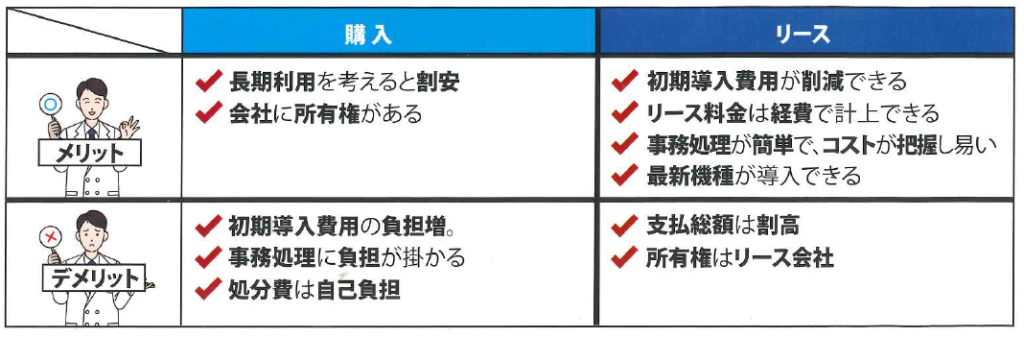

購入とリース結局どっちがお得なの?

結論:購入が得か、リースを選んだ方が得なのかはそれぞれにメリット、デメリットがある為どちらがお得とは言えません。

研究実験設備のリースについて詳しく話を聞きたい

弊社営業担当よりご連絡差し上げます。

下記問い合わせフォームにてリースの内容について記載いただき送信お願いいたします。

リース会社については弊社より紹介させて頂きます。

(既に取引があるリース会社を指定する場合は事前にお申し付け下さい。)

↓ ↓ ↓

リースの制度については以下【国税庁-8リースの意義】をご確認下さい。

〈関連ブログ〉

ドラフトチャンバー(局所排気装置)について紹介します!

こんにちは、総務部女子です。

2025年が始まり、もう半分が終わりますね(´;ω;`)

あっという間に6月ですね。

梅雨があけると、あの暑苦しい夏が始まりますね!!

暑くなると、集中力が欠け自分の思うように仕事が進まない!効率よく仕事がしたいけど出来ない!

『あ゛ぁぁぁあ゛ーーーーーーー』という経験はないでしょうか。

わたしは湿度が高いこの時期から、このようになります泣

みなさんはどうですか???

季節や環境に左右されずどんな時でも集中力を切らさずに仕事ができる方がいたならば、

私はその方に尊敬の念しかありません。

かつ、どんな時でも効率よく仕事が出来たならばどんなに素敵なことでしょう。

効率よく仕事をする為には、以下のようなポイントがありそうです。

1.「目的」と「優先順位」を明確にする

・ゴールが不明確な作業は非効率になります

・毎日の「ToDoリスト」に優先順位(A=重要・B=普通・C=急ぎでない)をつけて整理

すると◎

2.「時間をブロック」して集中タイムを確保

・午前中や集中しやすい時間帯に、頭を使う業務をまとめて行う

・例:午前は資料作成、午後はメール・事務処理など

3.「まとめ作業」で効率UP

・類似作業はまとめて実行(バッチ処理)

・例:メール返信は1日2回まとめて対応

4.ツールの活用・自動化

・タスク管理:Notion、Trello、Todoistなど

・時間管理:タイマーでポモドーロ法(25分集中+5分休憩)

・定型業務:ExcelマクロやRPAで自動化できないか検討

5.こまめに整理整頓

・デスクやPCのデスクトップが散らかっていると、無意識に集中力を削がれます。

・毎日5分の整理時間を確保する習慣をつけると効果的です。

6.「報・連・相」のタイミングを意識

・上司や同僚に「相談・共有」をこまめに行えば、無駄なやり直しや認識ズレを防げます。

「効率よく」を意識するだけでも、これだけ沢山のポイントが必要なんですね。

前に某番組でも放送していましたが、私も「一秒も無駄にしたくない」ので

この「効率よく仕事とする」という意識は常日頃よりしています。

(まだまだ上手くはいきませんが笑)

時間はみんな平等にあり、その時間をどれほど有意義に過ごすか、使うかはその本人次第なのです。

『時は金なり』ということわざも大好きでわたしはよく、子ども達に言って聞かせています。

自分を戒める意味でも、常に頭の片隅に置いておきたいワードなのです。

時間を上手に使える人は、きっとなにをするにも効率もいいのではないかと私は考えます。

社員全員の効率が上がると、会社は無敵ですね✨

私もスーパー母ちゃんになれるよう、日々意識しながら生活をしようと思います。

TAKASHOのインスタグラムもぜひぜひ見てくださいね。

以上、総務部女子でした。

CATEGORY

NEW ENTRY

WORKS導入実績

-

DATE:2025.07.08

湿式スクラバー 型式:HS-30VSP

【製品内容】 ・自動薬液注入装置が付属します。 ・ダクト吸入口を2つにして製作しました。(通常は...

-

DATE:2025.07.03

乾式スクラバー 型式:HF28-B-SP

【製品内容】 ・高さ寸法が特注仕様です。(2100mm) ・フランジ径を小さくして製作しています...

-

DATE:2025.06.17

乾式スクラバー搭載スチール製ドラフトチャンバー 型式:NXB-12-TND1

【製品内容】 搭載している乾式スクラバーの寸法がスリムタイプになっています。 スクラバー点検口の...

BLOGスタッフブログ

-

POSTED:2025.07.14

POSTED:2025.07.14

WRITER:KAIHATSU大型スクラバーを製作納品施工しました

こんにちは設計開発のMHです。 上記のような要望があり、3台の大型スクラバーの製作・納品施工を...

-

POSTED:2025.07.09

POSTED:2025.07.09

WRITER:SOUMU湿式スクラバーの薬液のpH値を自動管理できます!

湿式スクラバー(排ガス洗浄装置)はドラフトチャンバー内より排出される有毒ガスを &...

-

POSTED:2025.07.07

POSTED:2025.07.07

WRITER:SOUMU性格診断テスト~MBTI~

皆さんこんにちは、総務部女子です。 連日暑い日々が続いていますよね...

-

POSTED:2025.06.30

POSTED:2025.06.30

WRITER:SOUMU事業継続力強化計画(ジギョケイ)を更新しました!

こんにちは! 今回は、当社が経済産業省より「事業継続力強化計画(BCP強化計画)」の認定を取得した...

- その他研究設備・実験設備のことなら

お気軽にご相談ください。

全国納入実績多数あり、

お打ち合わせ・ご相談は無料です。 -

<お電話でのお問い合わせ>048-422-0156

月〜金/9:00〜17:30

土日祝日除く

GO GREENSustainability,Respect For The Future

「持続可能な未来へ」

私たちはサステナビリティという原則を大切にしています。

持続可能性は私たちの日常のオペレーションの全てにつながっており、

環境に対する配慮と経済的にも持続可能であること、社会的な責任を意識し、

そのバランスを考えた「ものづくり」をおこなっています。