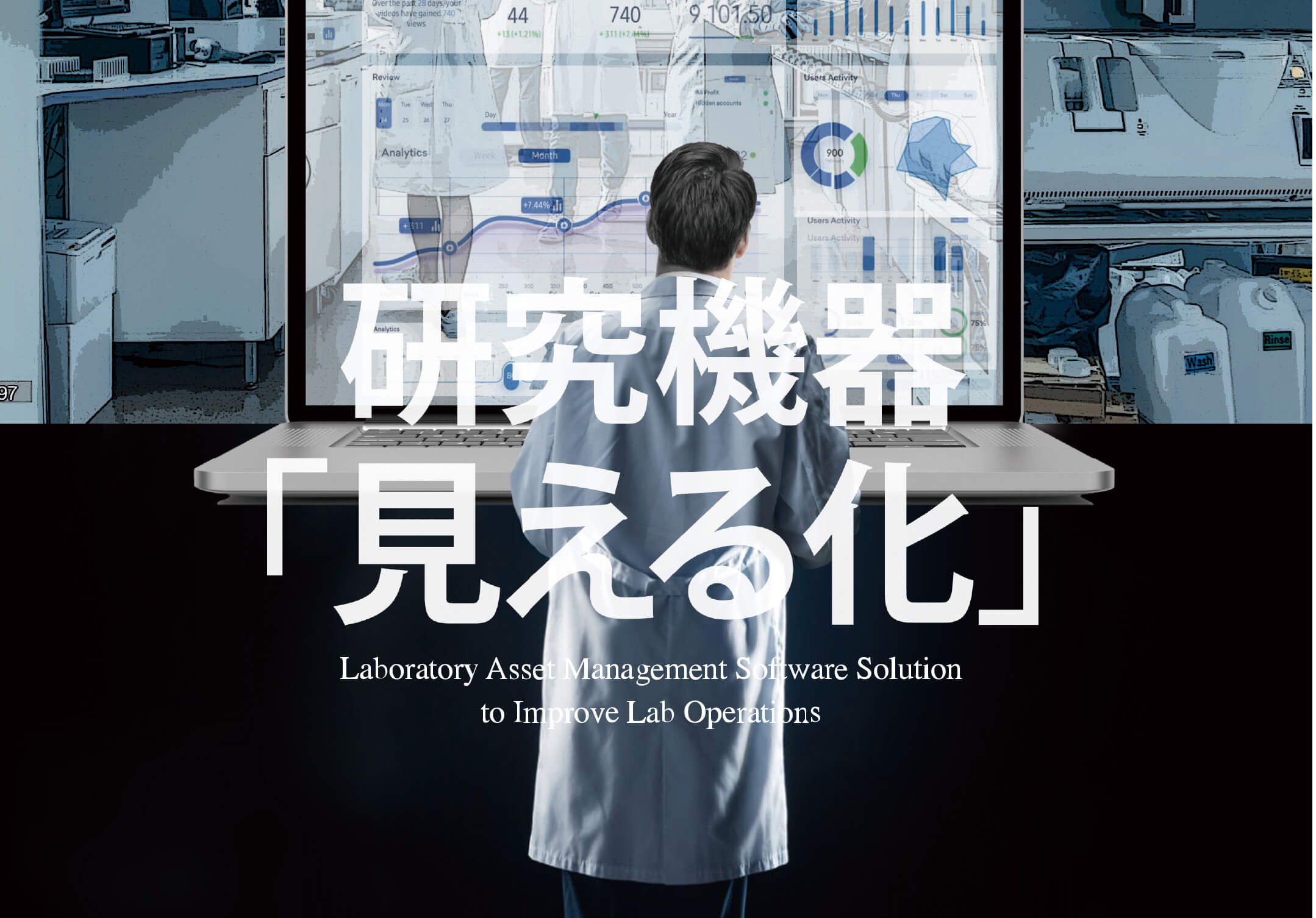

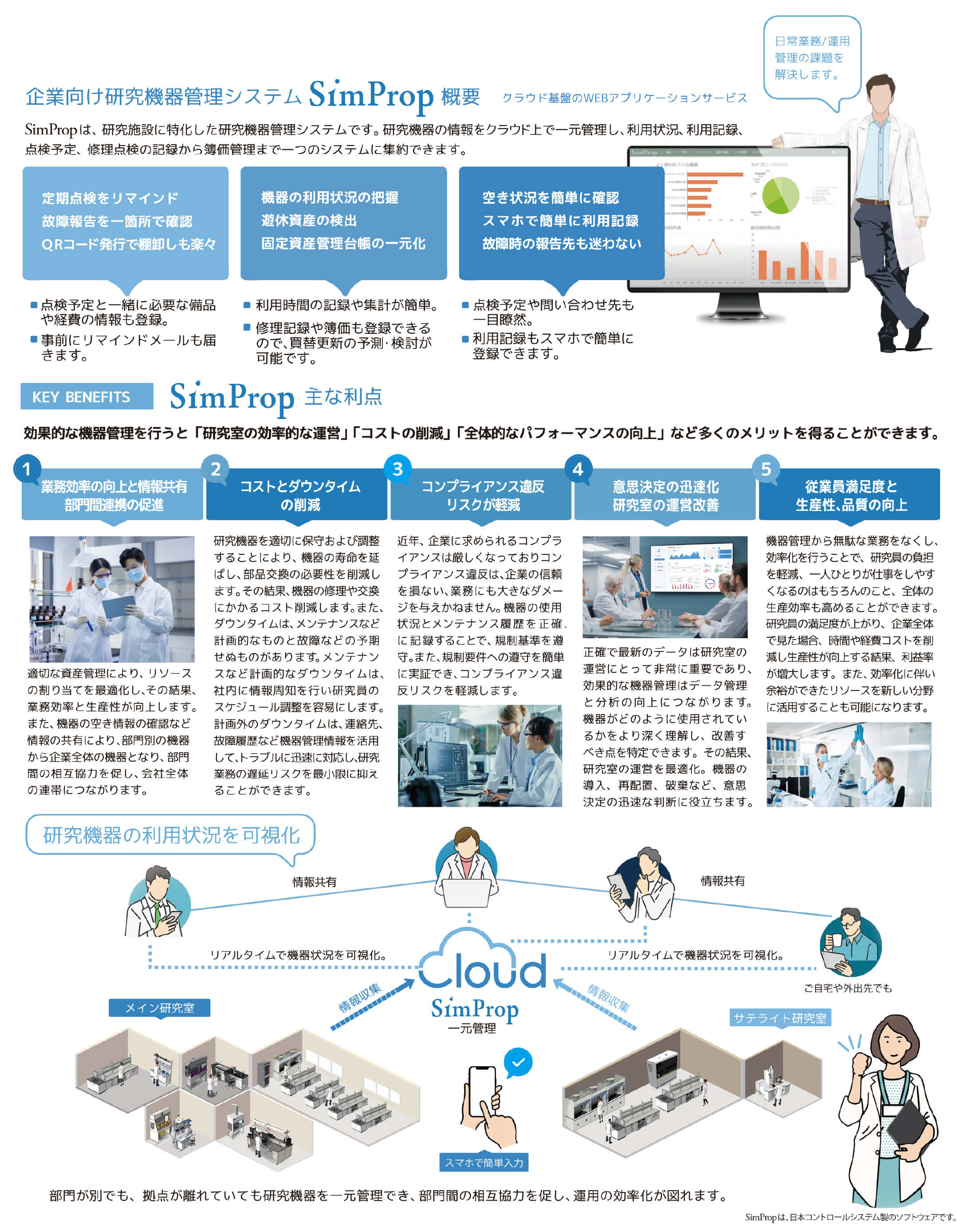

SUPPORT研究機器管理システムSimProp

研究機器管理とは何か?….

なぜ必要なのか?

研究機器管理とは、「研究機器をコスト効率よく調達、維持、アップグレード、

再配置、廃棄するための体系的なプロセス」のことです。

研究活動のために使用する機器は、研究成果を生み出すための原資とも言えます。高額かつ長期的な活用になることが多いため、それぞれの研究機器の利用状況を正確に把握することが求められます。最新の研究室における資産管理は、日常的なメンテナンスのスケジュール設定や新規購入の予算作成だけにとどまりません。様々な機器を最大限に活用、ワークフローを合理化、投資収益率の最大化など、利用状況から得られる情報を活用することが重要です。その結果、コストが削減され、意思決定は迅速化、研究環境は最適化されます。働きやすく、最終的には研究成果の大きな成功につながります。

- アナログ管理が抱えるリスクとデジタル化するメリット

-

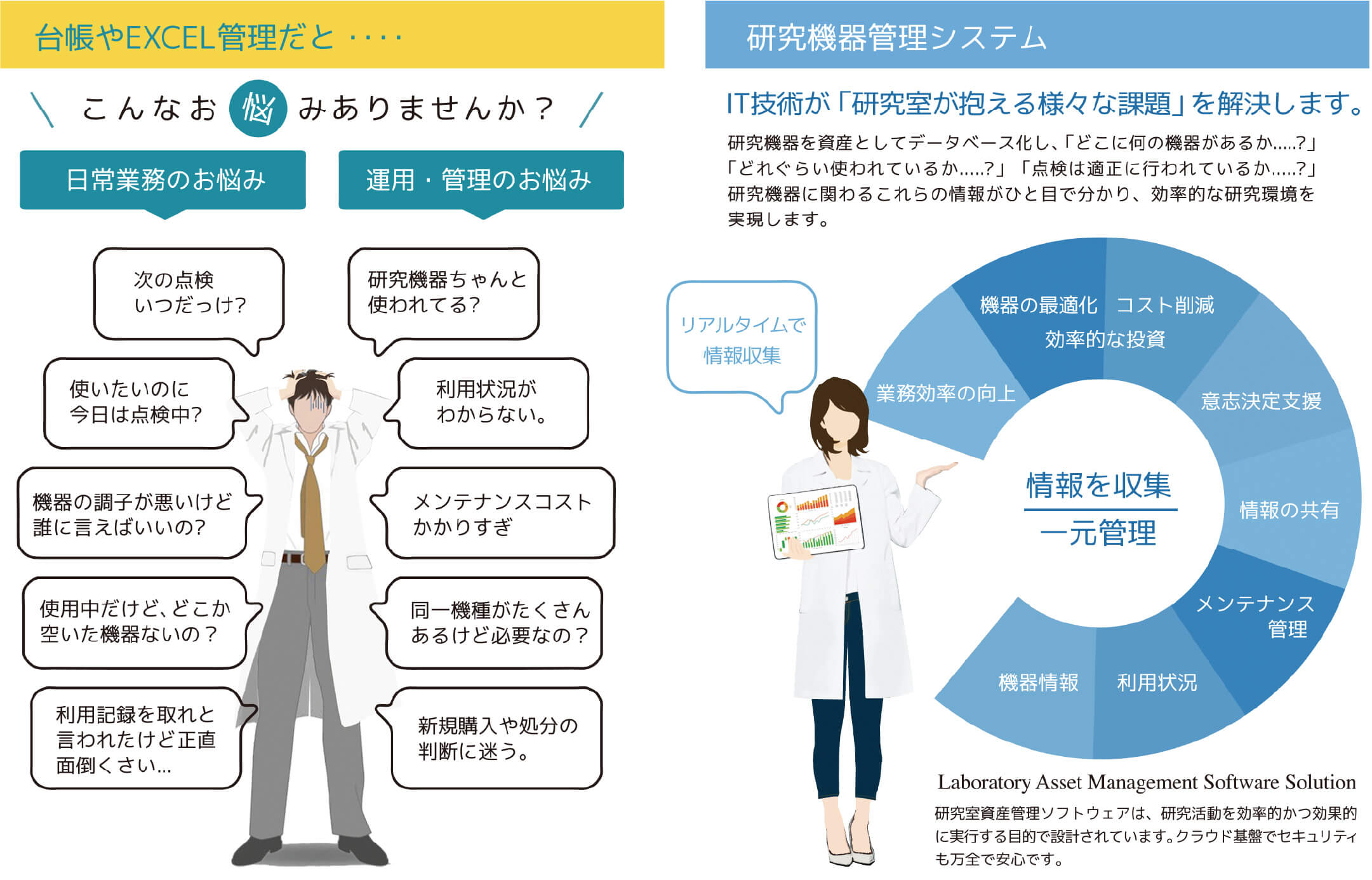

アナログで管理する場合、業務の進め方が担当者ごとに異なってしまうため、業務が偏り属人化が生じやすくなります。属人化すると、業務内容・進捗状況が不明になり、適切なマネジメントが難しくなります。また、紙中心の管理となるので、情報共有が難しくなります。デジタル化では、管理プロセスが標準化され、誰が担当しても同じ業務パフォーマンスを発揮できるので、業務の質にムラがなくなり、ミスも減ります。また、情報共有・管理がスムーズになります。時間や場所を問わず、誰もが迅速に情報を使え、リアルタイムのコミュニケーションが可能となります。無駄な作業、無駄なコストの削減にもつながります。

もしも研究機器管理を

行わないと・・・

もしも研究機器管理を適切に実施できていない場合、業務の効率、組織のコストを最適化することができません。

きちんとした管理体制がなければ、まったく使っていない設備や故障機器を放置することにつながり、

遊休資産を多く抱えれば余計な費用の発生にもつながります。

これでは限りある予算を最適に活用できません。

研究機器を正確に管理し、適切な投資活動を行い、最適な研究環境を構築することが大切です。

研究機器管理のIT化は、

なぜ重要なのでしょうか?

研究機器管理とは、「研究機器をコスト効率よく調達、維持、アップグレード、

再配置、廃棄するための体系的なプロセス」のことです。

資産管理計画の実施と維持には、継続的な努力、時間、そして知識も必要で、それを人の手で行うのは大きな負担がかかり、適切に行うのは事実上不可能です。しかも、やみくもに情報を集めるだけでは効果はありません。情報は、分析し活用しなければ意味がないからです。せっかく集めた情報が、各部署毎に分散して蓄積され、何も活用できていない・・・。そんな状況であれば、機器管理の可視化に取り組む必要があります。日常業務の利便性の向上だけでなく、情報を体系的に収集・蓄積し、分析や経営判断に役立てる仕組みをサポートするのが、研究機器管理システムソリューションです。

- その他研究設備・実験設備のことなら

お気軽にご相談ください。 -

<お電話でのお問い合わせ>048-422-0156

月〜金/9:00〜17:30

土日祝日除く

WORKS導入実績

-

DATE:2025.07.08

湿式スクラバー 型式:HS-30VSP

【製品内容】 ・自動薬液注入装置が付属します。 ・ダクト吸入口を2つにして製作しました。(通常は...

-

DATE:2025.07.03

乾式スクラバー 型式:HF28-B-SP

【製品内容】 ・高さ寸法が特注仕様です。(2100mm) ・フランジ径を小さくして製作しています...

-

DATE:2025.06.17

乾式スクラバー搭載スチール製ドラフトチャンバー 型式:NXB-12-TND1

【製品内容】 搭載している乾式スクラバーの寸法がスリムタイプになっています。 スクラバー点検口の...

BLOGスタッフブログ

-

POSTED:2025.07.09

POSTED:2025.07.09

WRITER:SOUMU湿式スクラバーの薬液のpH値を自動管理できます!

湿式スクラバー(排ガス洗浄装置)はドラフトチャンバー内より排出される有毒ガスを &...

-

POSTED:2025.07.07

POSTED:2025.07.07

WRITER:SOUMU性格診断テスト~MBTI~

皆さんこんにちは、総務部女子です。 連日暑い日々が続いていますよね...

-

POSTED:2025.06.30

POSTED:2025.06.30

WRITER:SOUMU事業継続力強化計画(ジギョケイ)を更新しました!

こんにちは! 今回は、当社が経済産業省より「事業継続力強化計画(BCP強化計画)」の認定を取得した...

-

POSTED:2025.06.25

POSTED:2025.06.25

WRITER:SOUMUドラフト前面戸にがたつきはございませんか?

標準型ドラフトチャンバーの前面戸は上下に動くタイプですが、 ご利用のドラフトチャン...

- その他研究設備・実験設備のことなら

お気軽にご相談ください。

全国納入実績多数あり、

お打ち合わせ・ご相談は無料です。 -

<お電話でのお問い合わせ>048-422-0156

月〜金/9:00〜17:30

土日祝日除く

GO GREENSustainability,Respect For The Future

「持続可能な未来へ」

私たちはサステナビリティという原則を大切にしています。

持続可能性は私たちの日常のオペレーションの全てにつながっており、

環境に対する配慮と経済的にも持続可能であること、社会的な責任を意識し、

そのバランスを考えた「ものづくり」をおこなっています。